10.20986/resed.2025.4088/2023

ORIGINAL

Eficacia y seguridad del uso de opioides en dolor crónico no oncológico: resultados de la encuesta del grupo de trabajo de opioides de la Sociedad Española de Dolor. Estudio Delphi

Efficacy and safety of opioid use in chronic non-cancer pain: results of the survey of the opioid task force of the Spanish Pain Society. Delphi consensus

Diego Ruiz López1

Alicia Alonso Cardaño1

Carlos David Albendea Calleja1

Francisco Luis Pérez Caballero1

Ana Navarro Siguero1

Víctor Mayoral Rojals1

Matías Ramírez Allendes1

Santiago Carlos Montesinos Fadrique1

M.ª Eugenia Centeno Cortés1

1Grupo de Trabajo de Opioides. Sociedad Española del Dolor, España

RESUMEN

Introducción: El tratamiento del dolor crónico no oncológico (DCNO) es complejo y requiere un abordaje multidisciplinar. Los opioides son analgésicos potentes usados para el dolor moderado-intenso. La metodología Delphi en nuestro estudio permite alcanzar un consenso sobre las razones y opiniones del uso de analgésicos opioides en pacientes con DCNO. El objetivo del estudio es conocer los hábitos de prescripción de opioides en médicos que los utilizan habitualmente en DCNO, identificar los obstáculos y proponer recomendaciones para mejorar su uso.

Material y métodos: Se empleó un estudio Delphi centrado en las razones por las cuales los médicos prescriben opioides de una determinada manera. La encuesta se realizó en 2 rondas distanciadas en un mes cada una de ellas, entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. El Grupo de Trabajo de Manejo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor (GTSED Opioides) promovió la iniciativa y generó las preguntas. Se definió el consenso con el 75 % de respuestas en “completamente de acuerdo” o “totalmente en desacuerdo”.

Resultados: En relación con el inicio de tratamiento e indicaciones, los panelistas estuvieron muy de acuerdo en que en el tratamiento con opioides es importante tener una continuidad asistencial entre atención hospitalaria y atención primaria. También se estableció consenso en estar muy en desacuerdo con combinar distintos opioides mayores en el mismo paciente. Los participantes estuvieron muy de acuerdo en que, al realizar la rotación de un opioide por otro, se debe calcular una reducción de dosis en base a la dosis equianalgésica, aunque teniendo también en cuenta factores individuales.

El ítem que obtuvo el mayor grado de consenso en todo el estudio fue el que los panelistas a la hora de prescribir un opioide tuvieron en cuenta ciertas situaciones de insuficiencia renal, hepática, respiratoria y/o cardiaca.

Durante la retirada de opioides, los panelistas dan una pauta clara de cómo realizarla y cómo actuar ante síntomas de abstinencia, dejando además abierto un canal de comunicación con el paciente, individualizar la retirada del opioides y disponer de una unidad de adicciones para derivar a pacientes de difícil manejo en la retirada de opioide.

Conclusiones: Se identificaron barreras y áreas de mejora: necesidad de un abordaje multidisciplinar, comunicación efectiva y mejora de la continuidad asistencial interniveles, entrenamiento y formación de los prescriptores e identificación de pacientes de riesgo de abuso de opioides en DCNO. También se propusieron las recomendaciones para superar las barreras para un tratamiento óptimo con opioides.

Palabras clave: Método Delphi, opioides, dolor crónico no-oncológico

ABSTRACT

Introduction: The treatment of chronic non-cancer pain (CNCP) is complex and requires a multidisciplinary approach. Opioids are powerful analgesics used for moderate-severe pain. The Delphi methodology in our study allows us to reach a consensus on the reasons and opinions of the use of opioid analgesics in patients with CNCP. The objective of the study is to know the opioid prescription habits of physicians who regularly prescribe them in CNCP, identify barriers and propose recommendations to improve their use.

Material and methods: A Delphi study focused on the reasons why physicians prescribe opioids in a certain way. The survey was conducted in two rounds spaced one month, between the months of December 2022 and January 2023. The Opioid Task Force of the Spanish Society of Pain (GTSED Opioides) promoted the initiative and generated the questions. Consensus was defined with 75 % of responses as “strongly agree” or “strongly disagree”.

Results: In relation to the beginning of treatment and indications, the panelists strongly agreed that in treatment it is important to have continuity of care between Hospital Care and Primary Care. There was also consensus that we strongly disagreed with combining different major opioids in the same patient. Participants strongly agreed that, when rotating one opioid to another, a dose reduction should be calculated based on the equianalgesic dose, but also taking into account individual factors.

The item that obtained the highest degree of consensus throughout the study was that the panelists when prescribing an opioid, took into consideration some situations of renal, hepatic, respiratory and / or cardiac impairment. During the withdrawal of opioids, the panelists give a clear guideline on how to perform it and how to act in the face of withdrawal symptoms, also leaving open a channel of communication with the patient, individualize the withdrawal of opioids and have an Addiction Unit to refer patients of difficult management in the withdrawal of opioids.

Conclusions: Barriers and areas for improvement were identified: the need for a multidisciplinary, effective communication and improvement of inter-level continuity of care, training of prescribers and identification of patients at risk of opioid abuse in CNCP. Recommendations for overcoming barriers to optimal opioid treatment were also proposed.

Key words: Delphi consensus, opioids, chronic non-cancer pain

Correspondencia

Francisco Diego Ruiz-López

druizlopez@telefonica.net

Recibido: 12-06-2023

Aceptado: 05-12-2024

Ruiz López D, Alonso Cardaño A, Albendea Calleja CA, Pérez Caballero FL, Navarro Siguero A, Mayoral Rojals V, Ramírez Allendes M, Montesinos Fadrique S. C, Centeno Cortés ME. Eficacia y seguridad del uso de opioides en dolor crónico no oncológico: resultados de la encuesta del grupo de trabajo de opioides de la sociedad española de dolor. Estudio delphi. Rev Soc Esp Dolor. 2024;31(2):65-0

INTRODUCCIÓN

El tratamiento del dolor crónico no oncológico (DCNO) es complejo, y requiere un abordaje multidisciplinar. Los opioides son analgésicos potentes usados para el dolor moderado-intenso (1). Por otra parte, los profesionales de la salud tienen un conocimiento y una práctica limitados para el manejo de opioides (2).

La formación especializada en el manejo del DCNO se presenta como una necesidad imperante en el ámbito médico para asegurar el uso adecuado de opioides. La complejidad del DCNO, que abarca una diversidad de condiciones como la osteoartritis, la fibromialgia y el síndrome de dolor regional complejo, demanda un conocimiento profundo y actualizado por parte de los profesionales de la salud. La falta de capacitación específica puede resultar en prácticas subóptimas en el tratamiento del DCNO, incluyendo el uso inapropiado de opioides, con sus consiguientes riesgos y efectos adversos. Un estudio clave de referencia, realizado por Chou y cols. (2009), destaca la importancia de una formación continua y especializada en dolor para mejorar la toma de decisiones clínicas y fomentar prácticas seguras en el manejo de opioides en el contexto del DCNO (3). En este sentido, la formación especializada emerge como un pilar fundamental para mejorar la atención y seguridad de los pacientes que sufren de DCNO.

La metodología Delphi en nuestro estudio permite alcanzar un consenso sobre las razones y opiniones del uso de analgésicos opioides en pacientes con DCNO (4). Los estudios tipo Delphi han demostrado ser instrumentos valiosos en la investigación biomédica, permitiendo la obtención de consensos expertos en torno a cuestiones complejas y ambiguas. Este método, introducido por Dalkey y Helmer en la década de 1950, implica la iteración controlada de encuestas a un panel de expertos anónimos con el objetivo de alcanzar un acuerdo fundamentado. En el ámbito de la investigación biomédica, donde la complejidad de los fenómenos estudiados y la rápida evolución de la evidencia científica pueden complicar la toma de decisiones, los estudios Delphi ofrecen una vía para consolidar la experiencia y opiniones de expertos en el campo (5).

Un ejemplo destacado de la aplicación exitosa de la metodología Delphi en investigación biomédica se encuentra en el trabajo de Hasson y cols. (2000) (6). En su estudio, utilizaron el enfoque Delphi para desarrollar criterios de calidad en la investigación cualitativa en el ámbito de la salud, proporcionando un marco sólido y consensuado para evaluar la calidad de dicha investigación. Este estudio Delphi se ha convertido en una referencia valiosa para la comunidad científica, contribuyendo a la mejora de la metodología de investigación en el campo de la salud (7). En resumen, los estudios Delphi emergen como una herramienta esencial en la investigación biomédica al proporcionar una plataforma estructurada para la síntesis de conocimientos expertos y la toma de decisiones informadas.

Las 2 principales ventajas del método Delphi son:

El estudio se realizó entre médicos prescriptores de opioides socios de la Sociedad Española del Dolor (SED), basado en los principios del método Delphi. Los panelistas fueron invitados a contestar varias preguntas preseleccionadas por un grupo de expertos y varios revisores sobre el tratamiento con opioides en el DCNO, en 2 rondas, y se formularon conclusiones y recomendaciones basadas en el consenso alcanzado en cada ítem.

El objetivo del estudio es conocer los hábitos de prescripción de opioides en médicos que los utilizan habitualmente en DCNO, identificar los obstáculos y proponer recomendaciones para mejorar su uso (8,9).

MATERIAL Y MÉTODOS

Modelo metodológico

De acuerdo con las normativas nacionales, el estudio fue aprobado por el Comité Ético y ha sido publicado en el Registro Español de Estudios Clínicos con el Código: SED_OPIO_DELPHI e Identificador: 0109-2022-OBS, Nº AEMPS: 22-0120.

Se empleó un estudio Delphi centrado en las razones por las cuales los médicos prescriben opioides de una determinada manera. Se seleccionaron únicamente a miembros de la SED al ser profesionales expertos en el tratamiento del dolor y de múltiples especialidades médicas que podían dar una visión integral de este problema del uso de opioides en DCNO. La encuesta se realizó en 2 rondas distanciadas en un mes cada una de ellas, entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Las preguntas se contestaron de forma anónima, con un flujo de información estructurada y evaluación periódica. La metodología Delphi se emplea habitualmente para crear un consenso firme en la investigación en salud y es útil en situaciones donde la evidencia es débil o inexistente.

En la primera ronda, se presentaron a los panelistas 38 preguntas divididas en 4 bloques, basadas en nuestra investigación inicial en uso de opioides en DCNO, buscando sus perspectivas en la fortaleza de la evidencia, así como potenciales obstáculos para adoptar grados de acuerdo:

Reclutamiento

El Grupo de Trabajo de Manejo de Opioides de la SED (GTSED Opioides) promovió la iniciativa y generó las preguntas del cuestionario, definiendo una lista para ser votada, después de una revisión bibliográfica exhaustiva y discutida, poniendo el foco en el perfil de eficacia y seguridad de los opioides, anotando los hábitos actuales e identificando barreras; que finalmente elaboraron el cuestionario final. El grupo de panelistas incluyó anestesiólogos, médicos de Atención Primaria, médicos de cuidados paliativos, farmacólogos e intensivistas. Se incluyeron aspectos que se consideraron controvertidos o cuya información publicada disponible era limitada.

Estas preguntas fueron revisadas por un grupo representativo compuesto por 3 expertos en DCNO y uso de opioides, que fue seleccionado por los miembros del GT Opioides y miembros de la SED con reconocida experiencia, prestigio profesional y publicaciones en este ámbito de referencia. El cuestionario fue enviado por correo electrónico.

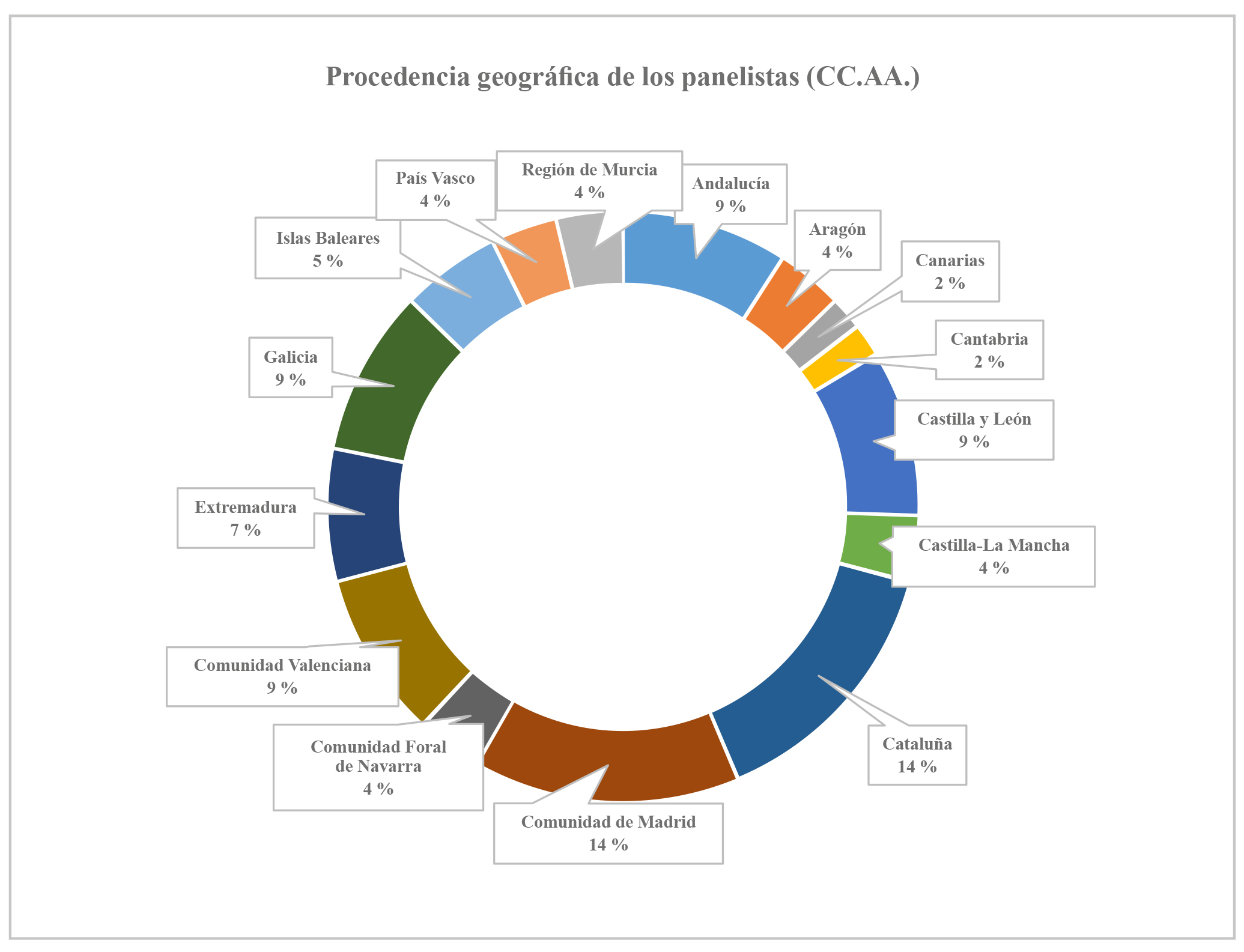

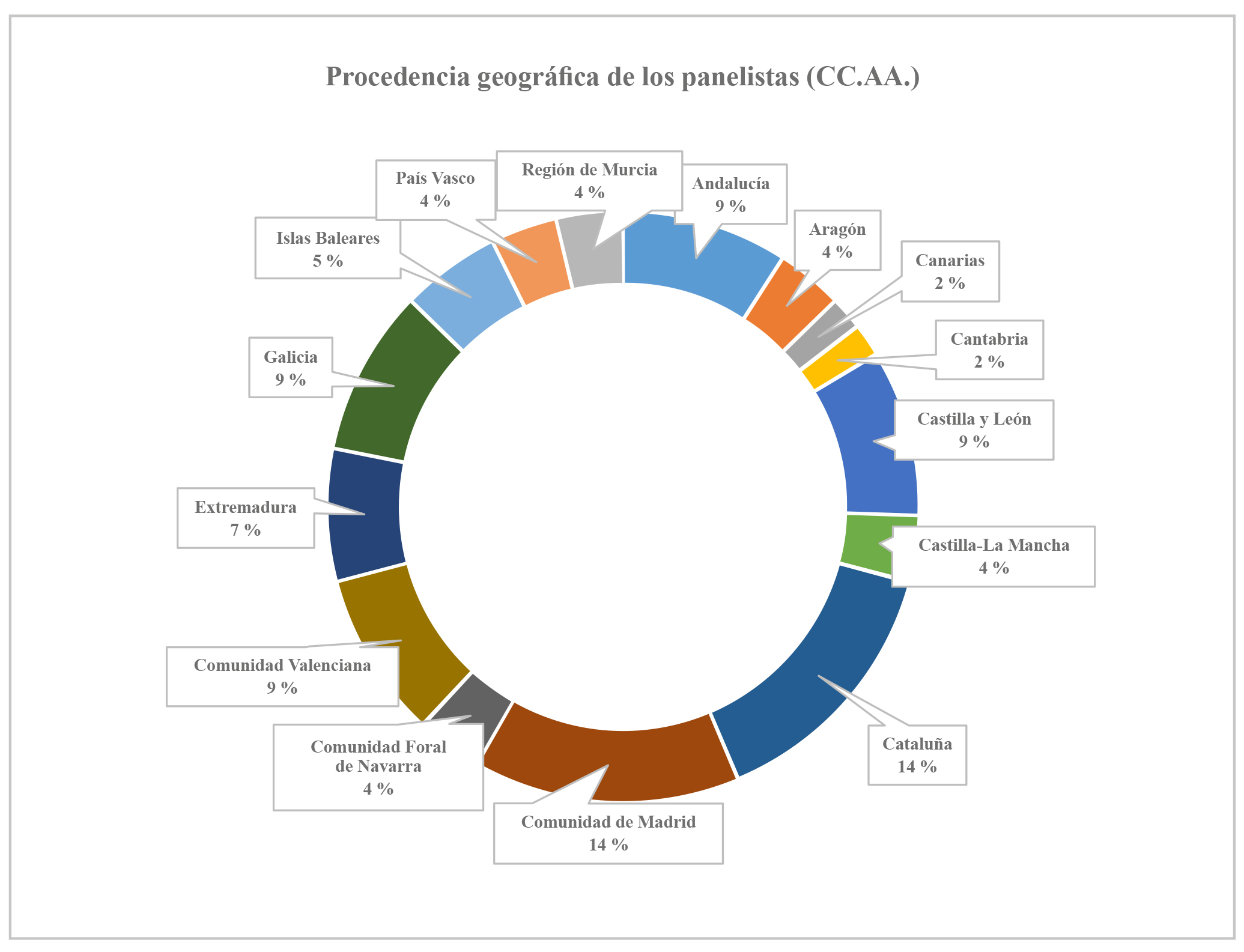

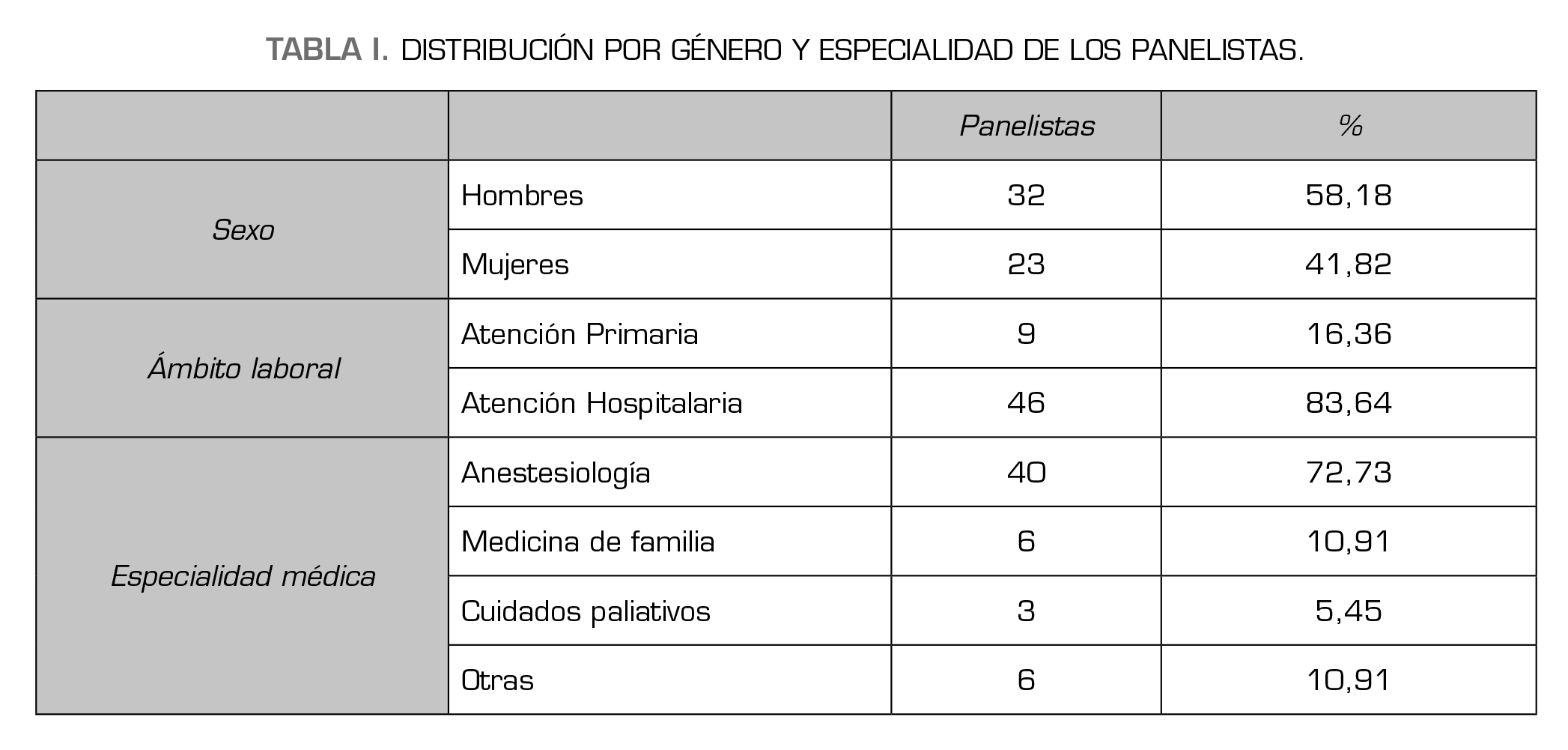

Reclutamos a los panelistas buscando entre los miembros socios de la SED aquellos que fueran médicos prescriptores de fármacos opioides. Para evitar sesgos de selección, intentamos que fuera un grupo de individuos representativos de varias especialidades médicas. En la Figura 1 se muestra la distribución geográfica de los panelistas que dieron su consentimiento para participar en el estudio. En la Tabla 1se expone la distribución por género y especialidad.

Figura 1. Distribución geográfica de los panelistas.

Diseño del estudio

Los ítems se enviaron a los panelistas para su evaluación online y validación mediante voto en 2 rondas. Los participantes contestaron las preguntas usando una escala de Likert de 5 puntos, de acuerdo con el modelo UCLA-RAND Corporation para realizar la comparativa y la priorización, escogiendo entre “muy de acuerdo” y “muy en desacuerdo”.

Para analizar la opinión de los grupos y el grado de consenso alcanzado en cada pregunta se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos a través del programa SPSS Statistics versión 25.

Se pasó el cuestionario en 2 rondas. En la primera se envió a todos los panelistas que quisieron voluntariamente formar parte del estudio; en la segunda vuelta, los panelistas participantes recibieron los resultados del primer cuestionario para que pudieran contrastar sus opiniones personales con las de otros panelistas, y reconsiderar sus respuestas si fuera necesario.

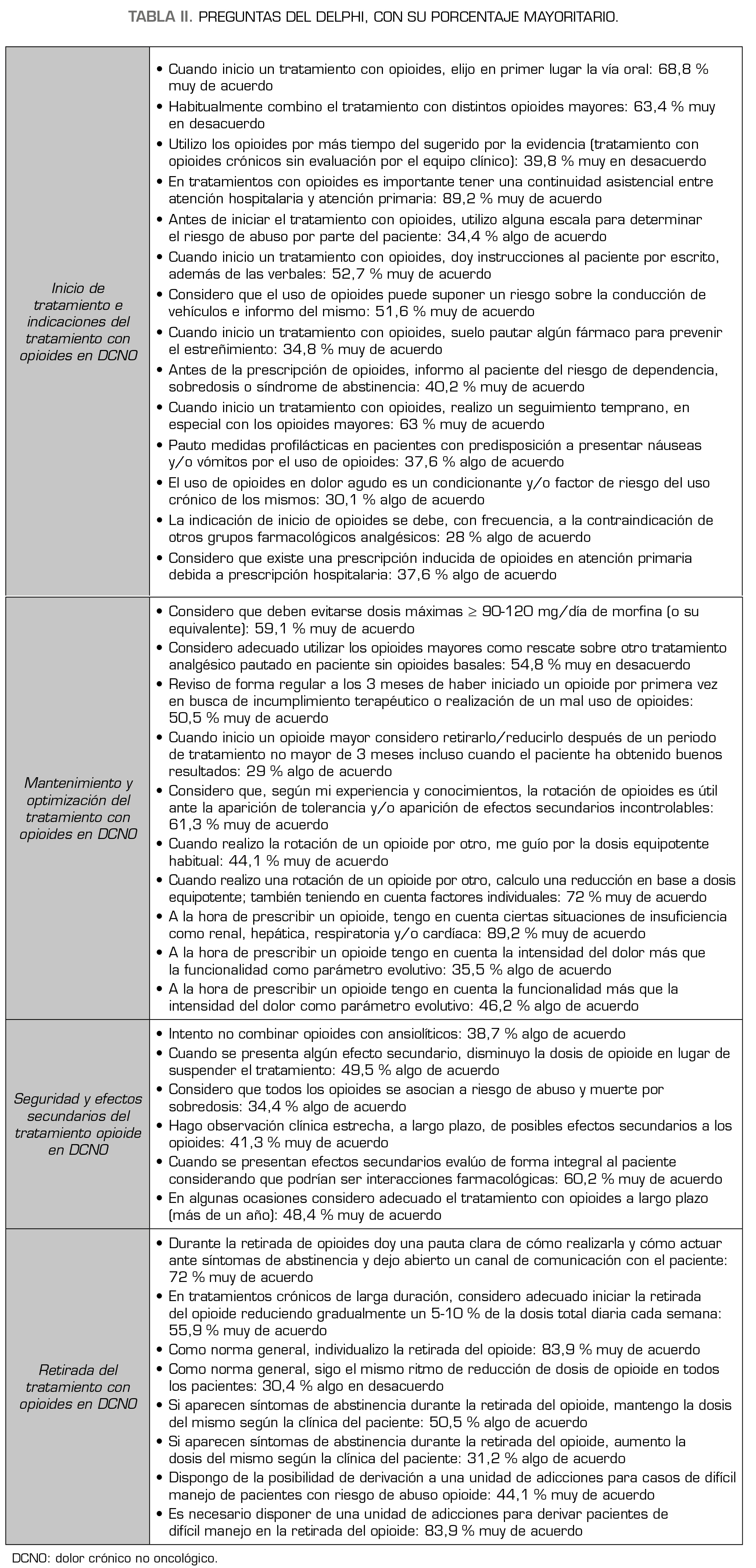

Los resultados se muestran en la Tabla 2 como porcentajes de las respuestas de los panelistas y el grado de acuerdo. Tomando en cuenta las bases de consenso, el GTSED Opioides desarrolló una tabla de conclusiones y recomendaciones del uso de opioides en pacientes con DCNO.

Análisis de datos

Se definió el consenso con el 75 % de respuestas en “completamente de acuerdo” o “totalmente en desacuerdo”. Este umbral es comúnmente aceptado en los estudios Delphi. La estabilidad se consiguió si la variación entre cada ronda Delphi fue igual o menor del 10 %. Todos los panelistas que decidieron participar respondieron a todas las preguntas del cuestionario. No fueron seleccionados los resultados de los que no respondieron ambas rondas. En la primera ronda respondieron 95 médicos prescriptores y en la segunda se quedó la muestra final en 55.

RESULTADOS

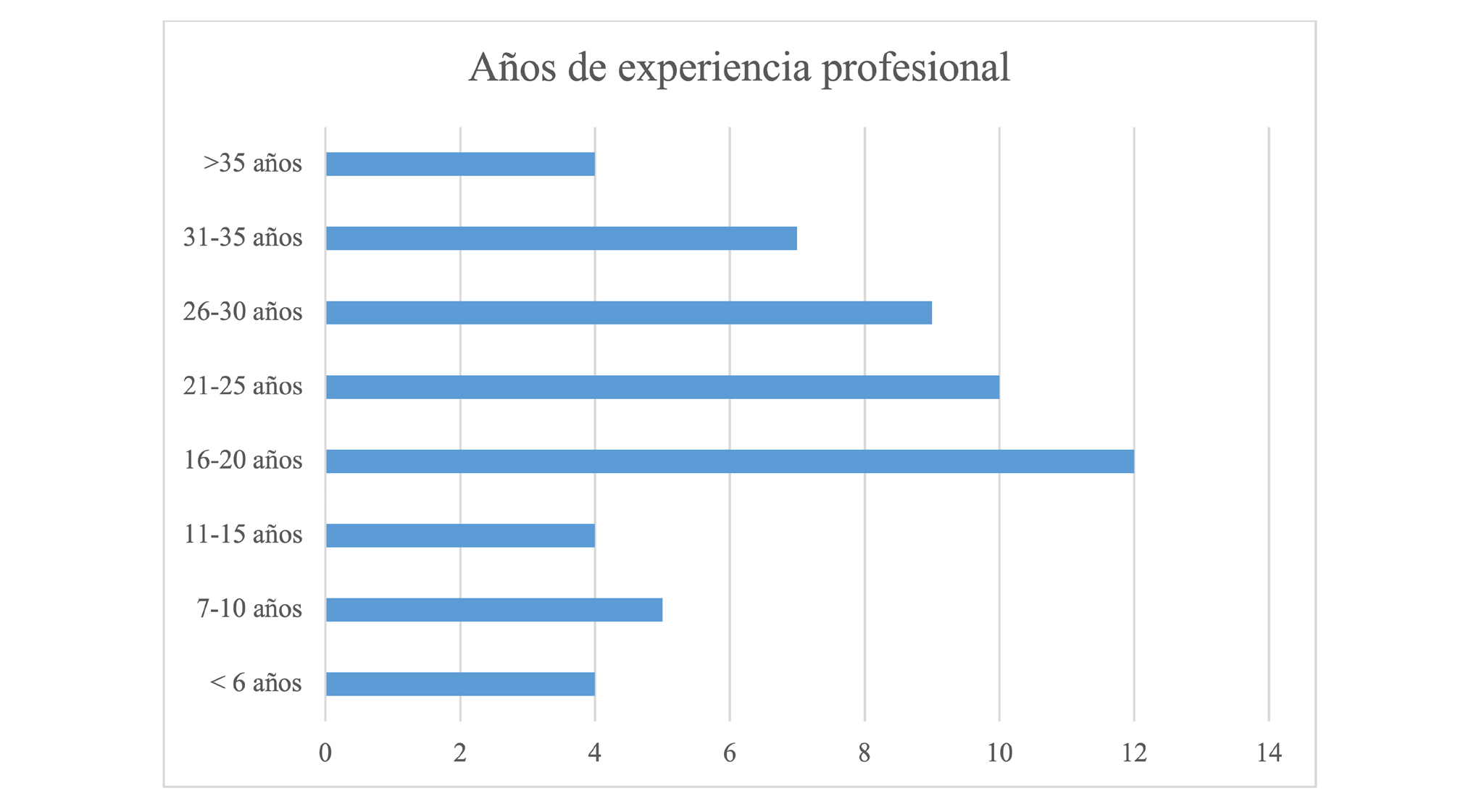

Un total de 93 panelistas respondieron en la primera vuelta, y 55 completaron la encuesta. Los participantes fueron representativos de todo el territorio nacional: un 73 % anestesiólogos, un 11 % médicos de familia, un 5 % paliativistas, un 11 % otra especialidad. Un 84 % ejercía su trabajo en el ámbito hospitalario, frente al 16 % en atención primaria. Además, el 76 % tenía 16 años o más de experiencia en su campo (Figura 2). El 58 % fueron hombres frente al 42 % de mujeres.

Figura 2. Número de años de ejercicio profesional de los panelistas.

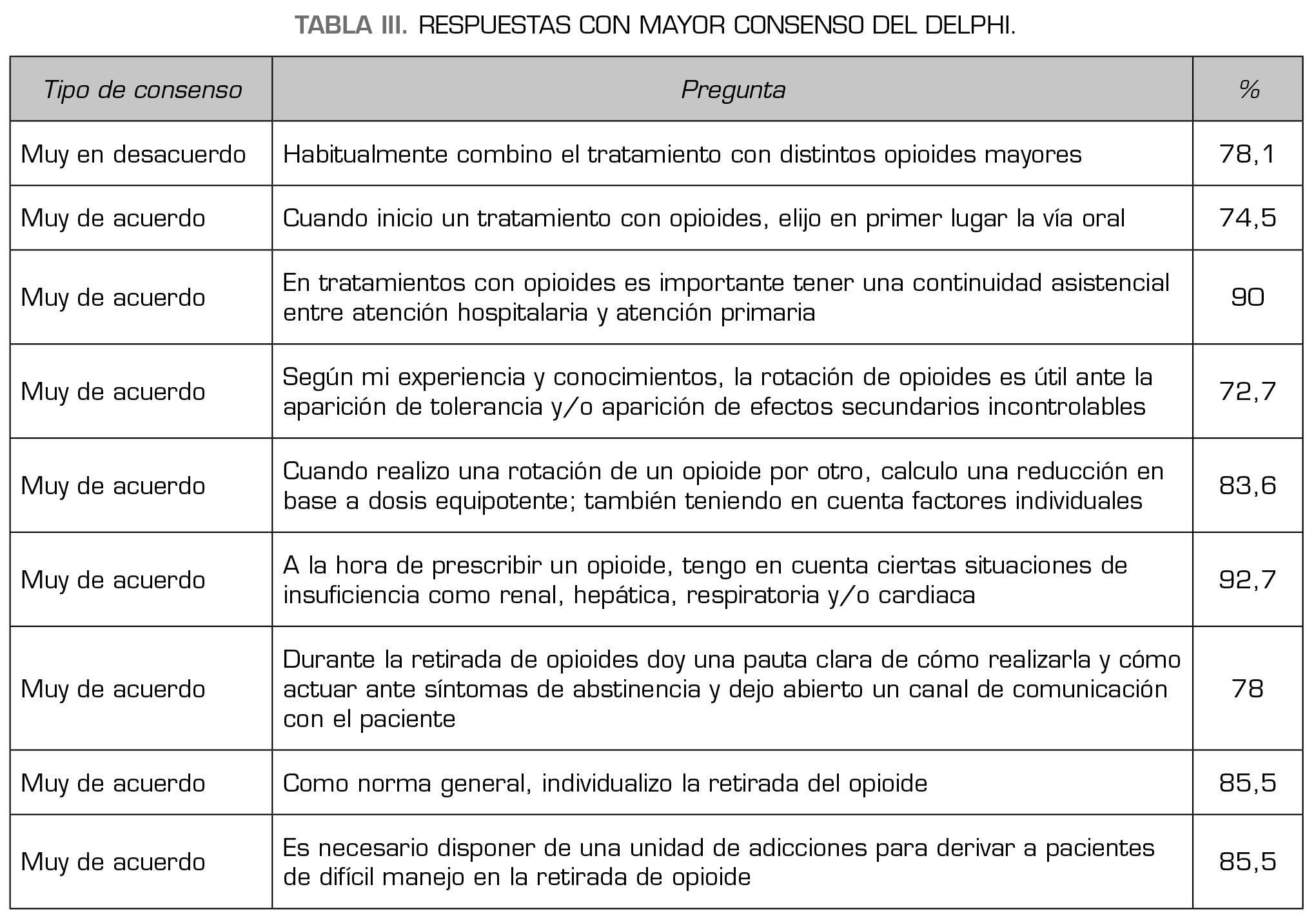

El consenso se alcanzó en 7 de los 38 ítems evaluados después de la segunda ronda, lo cual supone el 18,4 % del total. De ellos, 6 alcanzaron consenso en acuerdo, y uno en desacuerdo. Los resultados de los ítems que obtuvieron el máximo consenso se muestran en la Tabla 3.

En relación con el inicio de tratamiento e indicaciones, los panelistas estuvieron muy de acuerdo en que en el tratamiento con opioides es importante tener una continuidad asistencial entre atención hospitalaria y atención primaria. Adicionalmente, en este mismo apartado, se estableció consenso en estar muy en desacuerdo con combinar distintos opioides mayores en el mismo paciente.

En el apartado de mantenimiento y optimización del tratamiento, los participantes estuvieron muy de acuerdo en que, al realizar la rotación de un opioide por otro, se debe calcular una reducción de dosis en base a la dosis equianalgésica, aunque teniendo también en cuenta factores individuales.

El ítem que obtuvo el mayor grado de consenso en todo el estudio fue el que los panelistas a la hora de prescribir un opioide tuvieron en cuenta ciertas situaciones de insuficiencia renal, hepática, respiratoria y/o cardiaca.

En cuestiones relativas a la retirada de opioides, se alcanzó un alto grado de consenso en que, durante la retirada de opioides, los panelistas dan una pauta clara de cómo realizarla y cómo actuar ante síntomas de abstinencia, dejando además abierto un canal de comunicación con el paciente. También estuvieron muy de acuerdo en individualizar la retirada del opioide como norma general. Respecto a la necesidad de disponer de una unidad de adicciones para derivar pacientes de difícil manejo en la retirada de opioide, también se alcanzó consenso.

DISCUSIÓN

El uso de los opioides en el DCNO es un tema controvertido cuando se utiliza de manera crónica, por el alto riesgo de abuso. Es fundamental establecer objetivos de funcionalidad y de efectividad realistas que permitan al paciente mejorar su calidad de vida (10). Por tanto, es importante diseñar estudios como el realizado por este grupo de trabajo para conocer los hábitos de prescripción de médicos que habitualmente recetan opioides en estos pacientes, y aquellos aspectos de la prescripción que pueden resultar discutibles en mayor o menor grado (11).

En nuestro cuestionario, en el apartado de seguridad y efectos secundarios, no se alcanzó consenso en ninguno de los ítems, siendo este uno de los apartados con preguntas más relevantes de aplicación en la práctica diaria. Además, es un tema fundamental en el uso de opioides en DCNO para evitar el riesgo de abuso y muerte por sobredosis en este grupo de pacientes. Cada vez más, está claro que no son de elección en este tipo de patologías y que deben utilizarse escalas de riesgo de abuso para seleccionar con mayor seguridad a los pacientes candidatos (12,13).

Algunos aspectos importantes relativos al tratamiento con opioides, como es el tiempo de mantenimiento de los mismos, la utilización de alguna escala para determinar el riesgo de abuso por parte del paciente antes de iniciar el tratamiento, considerar adecuado utilizar los opioides mayores como rescate sobre otro tratamiento analgésico pautado sin opioides basales, o la indicación de opioides debida a la contraindicación de otros grupos farmacológicos analgésicos, suponen la ausencia de conceptos claros sobre el manejo de estos analgésicos. La literatura científica explora la eficacia comparativa de los opioides mayores como agentes de rescate en comparación con otros enfoques analgésicos. Esto incluye la evaluación de la eficacia en el alivio del dolor agudo y las posibles implicaciones para la gestión del dolor crónico (13).

Las cuestiones dirigidas a la información que se proporciona al paciente y que se refieren al potencial riesgo de dependencia, sobredosis o síndrome de abstinencia, y sobre la conducción de vehículos, han resultado muy escasamente consensuadas por los participantes (14), así como el seguimiento temprano del comportamiento de los pacientes en relación con opioides mayores (15). Existen datos que muestran cifras mayores en cuanto accidentes derivados de su uso de acuerdo con su uso continuado.

Respecto a pautar medidas profilácticas en pacientes con predisposición a presentar náuseas, vómitos y/o estreñimiento por el uso de opioides, hay una gran heterogeneidad en su abordaje. Se aconseja su uso profiláctico conociendo su duración e importancia según son efectos precoces o tardíos. Por ejemplo, en el caso del estreñimiento debe realizase una prevención durante todo el uso de los opioides (16).

El uso de opioides en dolor agudo como factor de riesgo del uso crónico de los mismos ha resultado ser un campo de formación e investigación que resultará muy conveniente a la hora de utilizar opioides también en casos de dolor agudo (17).

En otro orden de cosas, es importante señalar que la mayoría de los panelistas estuvo en desacuerdo en combinar distintos opioides mayores en el mismo paciente. No disponemos de literatura científica que avale su uso (18).

Cabe destacar que hubo 2 ítems que obtuvieron un alto grado de consenso, aunque no llegaron a alcanzar el 75 % de acuerdo en el análisis estadístico: los participantes prefieren la vía oral cuando inician un tratamiento con opioides (74,5 %) y consideran que la rotación de opioides es útil ante la aparición de tolerancia y/o efectos secundarios incontrolables (72,7 %).

La falta de consenso en aproximadamente el 80 % de las preguntas creemos se debe a una amplia heterogeneidad en la prescripción diaria de opioides, derivada de la ausencia de conceptos claros sobre el uso de los mismos. Resulta también llamativo que superar los 15 años de experiencia por parte de más del 75 % de los panelistas no implica una mayor uniformidad a la hora de establecer estos conceptos. En la bibliografía se muestra que, a veces, no existe una clara definición de las indicaciones en el paciente con DCNO y opioides; sin embargo, sí que existe la certeza de que deben ser usados durante el mínimo tiempo posible y muy ajustados a una indicación determinada (19). A pesar de que los estudios sobre opioides tienen niveles de evidencia débiles, las sociedades científicas internacionales más relevantes, y en las cuales estamos integrados (como EFIC, IASP, CDC) publican regularmente guías clínicas con las últimas actualizaciones al respecto, haciendo énfasis en el uso seguro de opioides tanto en el dolor agudo como en el subagudo y crónico, cómo determinar el riesgo que va a tener un paciente de desarrollar efectos adversos, combinaciones de fármacos, etc. Estas recomendaciones deberían nutrir la formación esencial del médico que prescribe los opioides o que trata a pacientes con DCNO (20).

Los panelistas identificaron varias barreras como falta de protocolos, guías clínicas o escalas para determinar el riesgo de abuso por parte del paciente antes de iniciar el tratamiento con opioides. Las principales recomendaciones acordadas por los expertos fueron:

La falta de consenso puede considerarse verdaderamente como una limitación del estudio. La subjetividad ligada a evaluaciones personales puede ser un problema y originar un sesgo en la selección de los panelistas (18). Confiamos en que el establecimiento de un grupo de consenso conduzca a conclusiones más fuertes y un punto de vista más equilibrado.

CONCLUSIONES

Nuestro estudio ha permitido conocer una muestra de la opinión acerca de hábitos de prescripción de opioide en DCNO en nuestro país. En resumen, los resultados de este estudio identifican criterios sobre individualizar la retirada de opioides, inconveniencia de mezclar diferentes opioides entre sí, determinar la dosis del nuevo opioide cuando hacemos una rotación de los mismos, colaboración efectiva entre atención primaria y hospitalaria.

Se identificaron barreras y áreas de mejora: necesidad de un abordaje multidisciplinar, comunicación efectiva y mejora de la continuidad asistencial interniveles, entrenamiento y formación de los prescriptores e identificación de pacientes de riesgo de abuso de opioides en DCNO. También se propusieron las recomendaciones para superar las barreras para un tratamiento óptimo con opioides.

Las resoluciones de esta investigación Delphi indican la necesidad de definir protocolos estandarizados para afrontar la práctica clínica diaria. Ese paso resulta esencial para diseñar estudios de alta calidad y llenar los huecos que presenta la evidencia científica en la actualidad. Nuestros resultados podrían servir para realizar una herramienta formativa para mejorar los hábitos de prescripción de opioides en DCNO en médicos prescriptores de la SED y de otros ámbitos profesionales. También nos podrá servir para poder extrapolarlo a otras sociedades científicas u otros ámbitos laborales.

DATOS DISPONIBLES

Todos los datos generados o analizados en este estudio han sido incluidos en esta publicación

AGRADECIMIENTOS

A Eva Añón y María José Moreno, por su ayuda para la distribución de las encuestas

COLABORADORES PANELISTAS

Nuestro agradecimiento a todos los panelistas participantes de la Sociedad Española del Dolor

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Todos los autores leyeron y acordaron la publicación de este estudio, revisaron y dieron su aprobación final a todo el contenido de la publicación

CONFLICTOS DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses en este estudio

BIBLIOGRAFÍA